志愿填報迅速發展成為一個巨大的市場,也帶來了很多的亂象,“天價志愿填報服務秒光”的新聞沖上熱搜,教育部也不得不出手,推出一款免費的志愿填報服務,以公共服務補齊短板。

第一,志愿填報的需求為什么突然暴漲?家長對更高教育,更精細化教育的追求是根本原因。

回顧這兩年開始讀大學的同學,基本上正好是教培市場快速走向繁榮的時代,換句話說,是更在意孩子教育的一代,也是這一代人把教培推向了最為繁榮的時期。

記得06/07年前后,上培訓班的還是少數人,但此后快速攀升。實際上相比90年代末,我們的中小學生總數減少了1/3多,但教培市場卻大幅增長數十倍,根本原因就是單位UP值的增加,即單個學生的投入大幅增長。過去10個孩子中2~3個上培訓班,后來發展到幾乎都去上培訓班,過去是一個孩子上2~3個,發展到后來是一個人上5~6個,甚至7、8個。背后根本原因就是這一代家長對孩子教育有了更高的追求,當然,也是有錢了。

這批孩子逐漸長大,到了高考這個階段,更精準的志愿填報服務的需求也就水到渠成地出來了。所以我們可以清晰地看到,這一需求的爆發,就是最近幾年,正好過去了一個12-18年的周期。

從這個角度看,這個需求還將持續下去。

第二,大學生就業形成的壓力前置到志愿填報,本質是也是社會競爭的前置。

勿容諱言,當下大學生就業遭遇前所未有的困難。

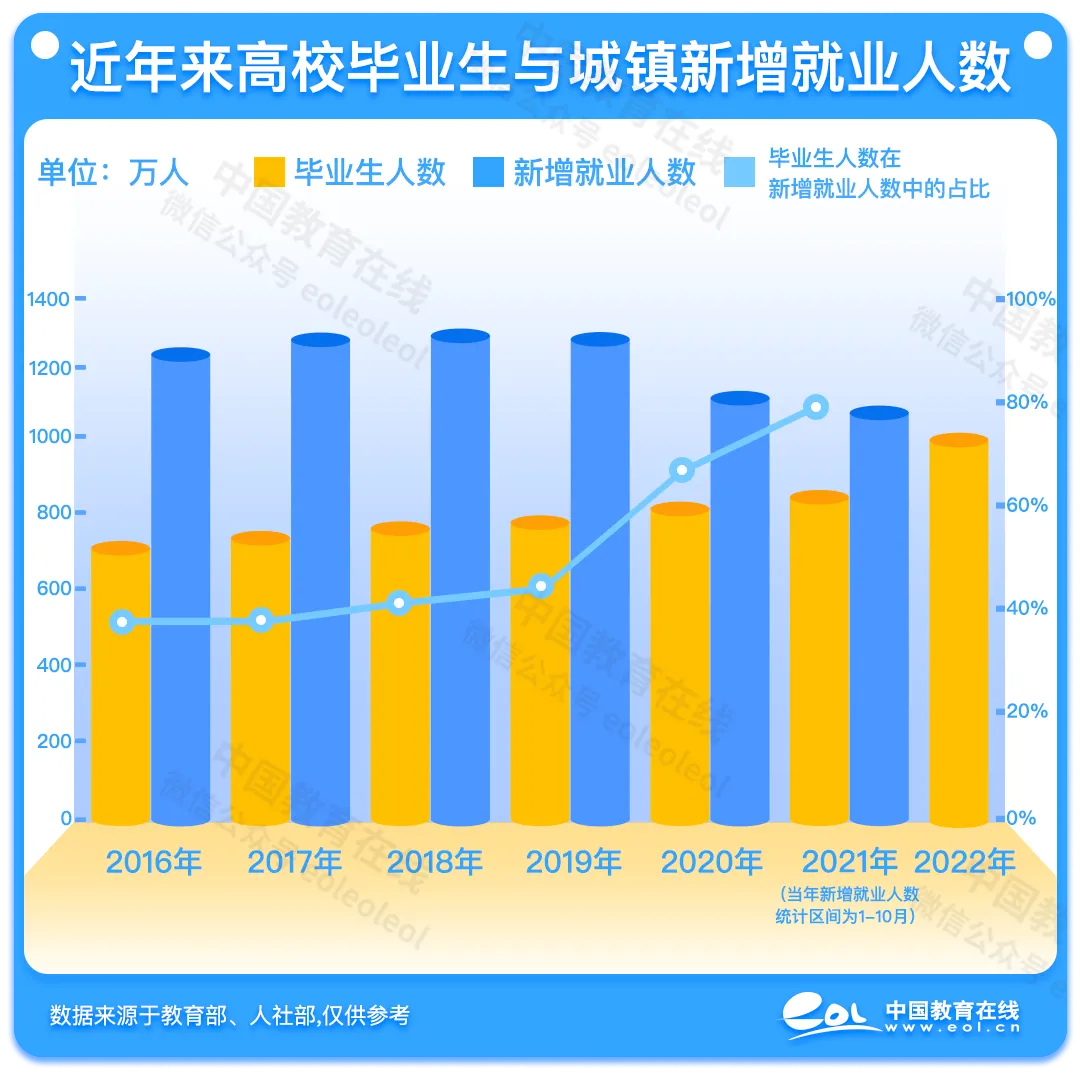

一方面是畢業的大學生越來越多,在高等教育普及化后,大學畢業生人數快速持續增長,今年大學畢業生人數達1179萬,如果加上回國留學生,幾乎占到城鎮新增勞動力的80%。另一方面,經濟增速下滑,尤其是制造業的轉移對需求構成了直接的威脅。

在人人都是大學生時代,讀完大學也未必有一份體面或者理想的工作,這本就是高等教育普及化時代的必然產物,但顯然家長是不接受的,就業的焦慮被前置到志愿填報。

孩子的學習能力,或者說考試成績就這樣了,那么,志愿填報的選擇就被無限放大。總擔心因志愿的某個錯誤選擇讓孩子萬劫不復,他們更希望通過這次選擇,完成一個根本不可能的任務:通過完美的志愿填報選擇,確保孩子未來有一份理想的工作,確保未來發展更有前景,甚至彎道超車。

職業生涯教育的確是重要的,但坦率地講,沒有一個人的人生是規劃出來的,但在這種焦慮背景下,“考得好,不如報得好”,“選擇大于努力”等等充斥著志愿填報市場,迎合了多數家長的心態,總希望通過一次完美的選擇,讓孩子超越別人,走上人生的康莊大道。

于是各種敢于吹牛說大話的“大師”們紛紛登場,不斷制造各種焦慮,神神秘秘地告訴你他掌握了秘訣,掌握著你不知道的信息,可以給孩子一個安穩的未來。

這種營銷與家長的焦慮疊加,就如當初的教培市場一樣:家長總擔心沒有參加培訓會被落下,任何一次的失誤都可能影響孩子的一生,于是這種需求被前所未有地催生,放大。

第三,高等教育普及化后,很多家長與考生的確欠缺基本能力。

和精英教育時代不同,現在幾乎人人都能上大學,于是大量知識儲備差,不愿意動腦子的孩子也可以上大學,對于他們,的確需要幫助。同時,很多家長也往往缺乏這方面的知識與儲備,更缺乏基本的學習能力,也需要幫助。

近年我遇到了很多這方面的孩子與家長,孩子一幅滿不在乎的態度,志愿上沒有任何想法,也不愿意拿著考試院的大本去查、去網上找資料,都扔給了父母。而父母,很多人都沒有讀過大學,也是一臉茫然,甚至連211、985、雙一流都搞不清楚。

這是精英教育時代無法想象的。在早期精英教育時代,不僅僅是所有畢業生都會有一個體面的工作,更重要的是,當時學生是努力的,自己會去研究,想辦法解決,即便想錯了。這些學生的家長也往往具備一定的知識儲備與能力,自己也會去研究。北京早期一位知名的志愿填報顧問就是為了給女兒填報志愿,逐漸變成了業內著名的志愿填報專家。

第四,不得不承認,多數人是不喜歡動腦子的。

最近十余年,我經常做志愿填報的公益報告,把專業、學校,以及到哪里上學,掰開了揉碎了講了很多,希望大家對這些基本的道理有一個認識,然后結合孩子的分數與情況,尤其是擅長什么,做出自己恰當的選擇。畢竟,志愿填報是生涯規劃與發展的一部分,是非常個性化的,最后還是需要自己做出選擇,沒有標準的模版。

但遺憾的是,不得不承認,多數人是不愿意動腦子的,最后還是希望你給他一個明確的答案:陳老師,我們孩子考了xx分,應該報什么專業?什么學校?

或者,最好按志愿填報的格式填好再給他。

這種簡單的訴求,也直接造成了這一需求市場化,標準化。事實上,很多志愿填報機構與“專家”,往往是一個藥方給所有人吃,不管你是什么病,不管有什么具體的個性需求與個性情況,花了多少錢。

俗稱“割韭菜”。

第五,更多的選擇,也讓一些考生與家長更糾結。

有人批評說現在志愿填報太復雜,是造成志愿填報成為一個龐大的市場的重要原因。表面上看的確是,比如新高考地區,最少填報24個平行志愿,一般都是40個以上,最多到了100余個。這和老高考5~6個平行志愿相比,的確多了很多,再加上選科與專業之間的限制,讓大家比較迷茫。

其實新高考的志愿填報和老高考相比,本質上是無限放大了考生與家長的選擇權,并非絕對復雜化了,無非是給你的選擇從5~6個放大到幾十個,甚至100多個。至于選科與填報有前置關系,理論上復雜,但就如我們過去的文理分科一樣,一開始就鎖死了,并不會干擾你具體的填報。

但就是這種放大選擇權的做法,恰恰給家長與考生更多糾結,所謂選擇恐懼癥就是這樣產生的。

其實我們的分數基本卡死了我們的選擇,真正糾結的,就是那幾個學校與專業。但是看到幾十個選項,甚至100個選項,第一反應就是迷茫,更擔心選錯。

拉拉雜雜說了這么多,總體來說,志愿填報火爆的背后,其實和其他教育問題一樣,是我們對孩子教育焦慮的遞延,也是社會競爭的前置。