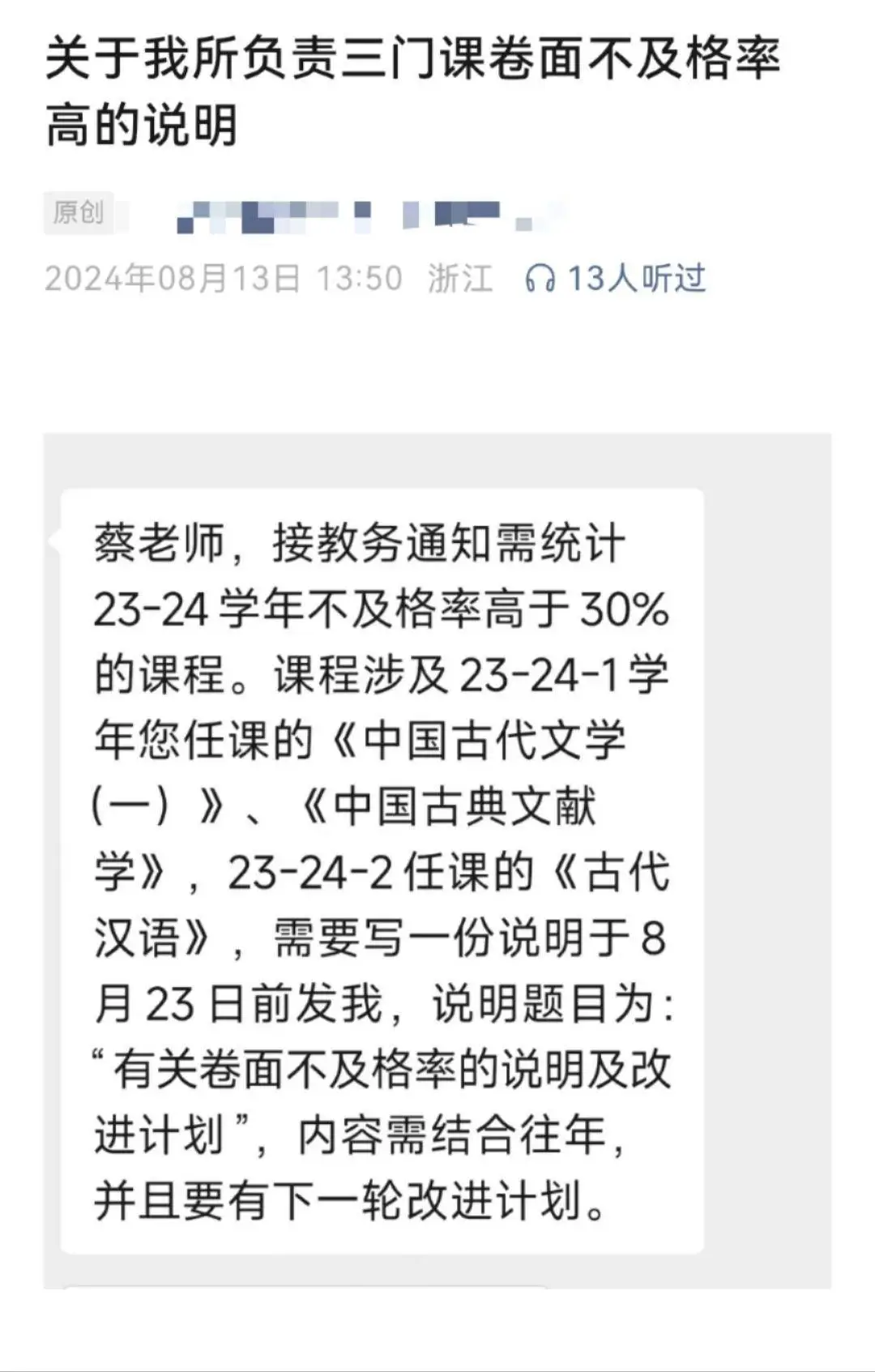

浙大城市學院人文學院教師蔡淵迪因所帶的《古代漢語》等三門課程的卷面不合格率都在30%以上,被學校要求就此問題作解釋說明并提供整改方案。

滿懷悲憤的蔡老師把學校的要求以及他的說明都掛在了網上,并公開質疑,“我當然可以降低考試難度,也可以按照既定的課時量減少學習的分量。那學生對于一門課的基本知識要求怎么辦?當一個從我們這里畢業的學生走上工作崗位、面對考研試卷時,他的古代漢語、古代文學知識不過關,影響到升學率、就業率了,怎么辦?”

即,可以降低考試要求,但我們如何保障質量?

是蔡老師水平低嗎?顯然不是,恰恰蔡老師的水平受到了同學們的肯定,也受到學校多次獎勵表彰。是考試難了嗎?蔡老師也斷然否定。他舉例說,考試題問《孔雀東南飛》的主人公分別是誰和誰?這道題的錯誤率在50%以上。

蔡老師在公開回應中悲憤地表示,很多人勸他不要太認真,但:“對于教學的‘認真’,不是我的主觀意愿,是天性使然,不得不然”,也是原則:“士可殺不可辱”!

此事讓我想起了西安科技大學“按鬧給成績”事件。

一門課考試,72個人中38個不及格,于是十幾個同學聯名舉報課任秦老師,還有家長托關系威逼利誘,甚至還有學生以死相逼。最后學院安排補考,由其他老師命題、閱卷,不幸的是,還有一個同學考了56分,最后相關負責人竟然手寫說明認為可以酌情改為60分,還要求秦老師按此登分,最后秦老師忍無可忍,把此事捅給媒體。東窗事發,此事掀起軒然大波。

難道只有這兩位老師,這兩所學校遇到類似問題嗎?肯定不是!

應該說,當下類似現象在地方高校并不鮮見,這兩位老師無非是因為堅持原則,才揭開了一個蓋子,一個我們不得不面對的殘酷現實:高等教育普及化后,有一些學生是缺乏足夠學習能力的!

1999年的大擴招,徹底改變了中國高等教育發展的模式,中國高等教育進入“狂飆模式”。

1998年,全國本專科招生總量108萬人,1999年就增長至160萬人,一年增加52萬人,這是一個什么概念?1990年到1998年僅增長48萬人,也就是說,這一年增量就超過了90年代的總和。

2023年高校招生總量超過1042萬人,和1998年相比,增長了約10倍,研究生招生則增長了約20倍。中國高等教育迅速跨過大眾化,進入普及化,去年毛入學率已經超過60%。

2021年高考的錄取比例達到了93%。

2024年全國高校畢業生1179萬,幾乎占到城鎮新增勞動力的90%。

從錄取分數上看,慘不忍睹。高考滿分750分的情況下,2021年本科(理科)最低線僅有280分(黑龍江)。廣東是高考報名人數第二多的省份,2021年高考專科征集志愿,無論選物理,還是選歷史,分數線僅有100分。考慮到后兩門搞賦分制,如果我們合理扣除后兩門實際的起評分(各40),分數線的要求幾乎可以忽略。想要考到低于這個專科征集志愿的分數線幾乎不可能,考不上大學已經變成一件很困難的事情!

在這種背景下,大量知識儲備不足,學習能力不足,甚至不愿意學習的學生大規模進入高校,這樣就必然帶來了一個嚴重的問題:如何保障質量?尤其是如何讓不愿意學習的孩子也愿意學習,能畢業?

很多學校采取了驅趕式學習,即把大學生當中學生管,比如要求學生必須坐在教室的前排,否則給處罰,核心還是防止上課開小差。東北有高校上午十一點前學生宿舍不開門,以防止學生回宿舍睡覺打游戲。很多學校都有輔導員與家長的群,以隨時通報孩子掛科情況,避免被家長指責:你怎么不早說?

有很多專家批評說,“大學在把大學生當中學生管”!他們不知道的是,現在很多大學生真不如當初的中學生,學校也是不得已而為之。

一些學校與老師甚至被迫只能在教學與考試上放水。

原因也很簡單。一旦出現不及格或拿不到畢業證,萬一哪個孩子因此尋死覓活,學校與老師吃不了兜著走,必引發無窮無盡的麻煩。學校是無限責任公司,老師就是那無限責任公司的職員,是一條線上的螞蚱。

但如果不嚴把質量關、出口關,280分是一個本科,680分還是一個本科,高等教育的質量如何捍衛?我們又有何理由抨擊批評“出身歧視”?

如果我們無法做到讓大量的學生畢不了業,不妨學習西方在高等教育普及化過程中的做法:榮譽畢業生制度。雖然多數都畢業了,但拿到的文憑的含金量是不同的。有普通的,也有不同等級的榮譽畢業生。既給了大家活路,也保護了質量,各得其所。