近日,電子科技大學資源與環境學院定量遙感團隊廖展芒副教授在中國森林碳匯研究方向取得重要進展。相關研究成果以“Growing biomass carbon stock in China driven by expansion and conservation of woody areas”為題發表在《Nature Geoscience》上,這也是電子科大首次在該期刊發表論文。

電子科技大學為論文第一單位。廖展芒副教授為論文第一作者,西北農林科技大學岳超研究員為論文共同第一作者兼通訊作者,電子科技大學何彬彬教授為論文共同通訊作者。合作者包括電子科技大學全興文副教授、陳瑞博士生,西北農林科技大學徐夢洋、王夢雨博士生,美國俄亥俄州立大學Kaiguang Zhao(趙開廣)教授,法國國家氣候與環境科學實驗室Philippe Ciais博士,歐盟委員會聯合研究中心Giacomo Grassi博士、Ramdane Alkama博士,和英國埃克塞特大學Stephen Sitch教授。

森林是陸地碳循環的重要組成部分,在降低大氣二氧化碳濃度、緩解全球氣候變化中扮演著重要角色。中國自上世紀80年代以來啟動了一系列生態保護工程,包括三北防護林、退耕還林、天然林保護工程等,取得了顯著的生態效益。然而,這些生態保護工程帶來的碳匯效益尚未從衛星遙感途徑得到確切量化。為此,本研究創新性地協同衛星遙感技術和動態全球植被模型,量化了2001-2020年中國森林生態系統(主要包括森林、疏林地和灌木)面積和生物量碳庫的動態變化,并利用樹木蓋度的時序動態特征將森林管理活動進行分類,估算了中國主要生態保護工程對森林碳匯的貢獻。

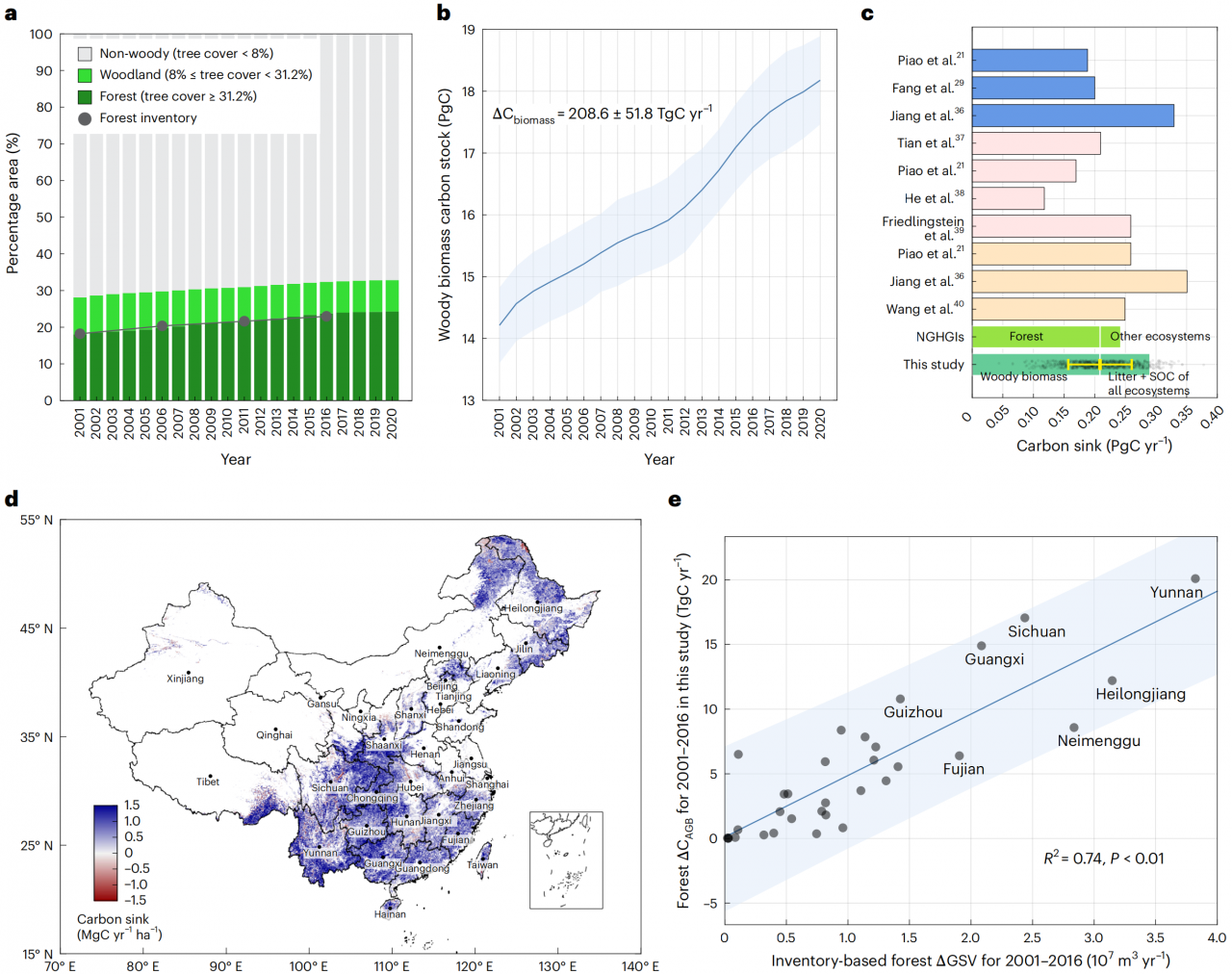

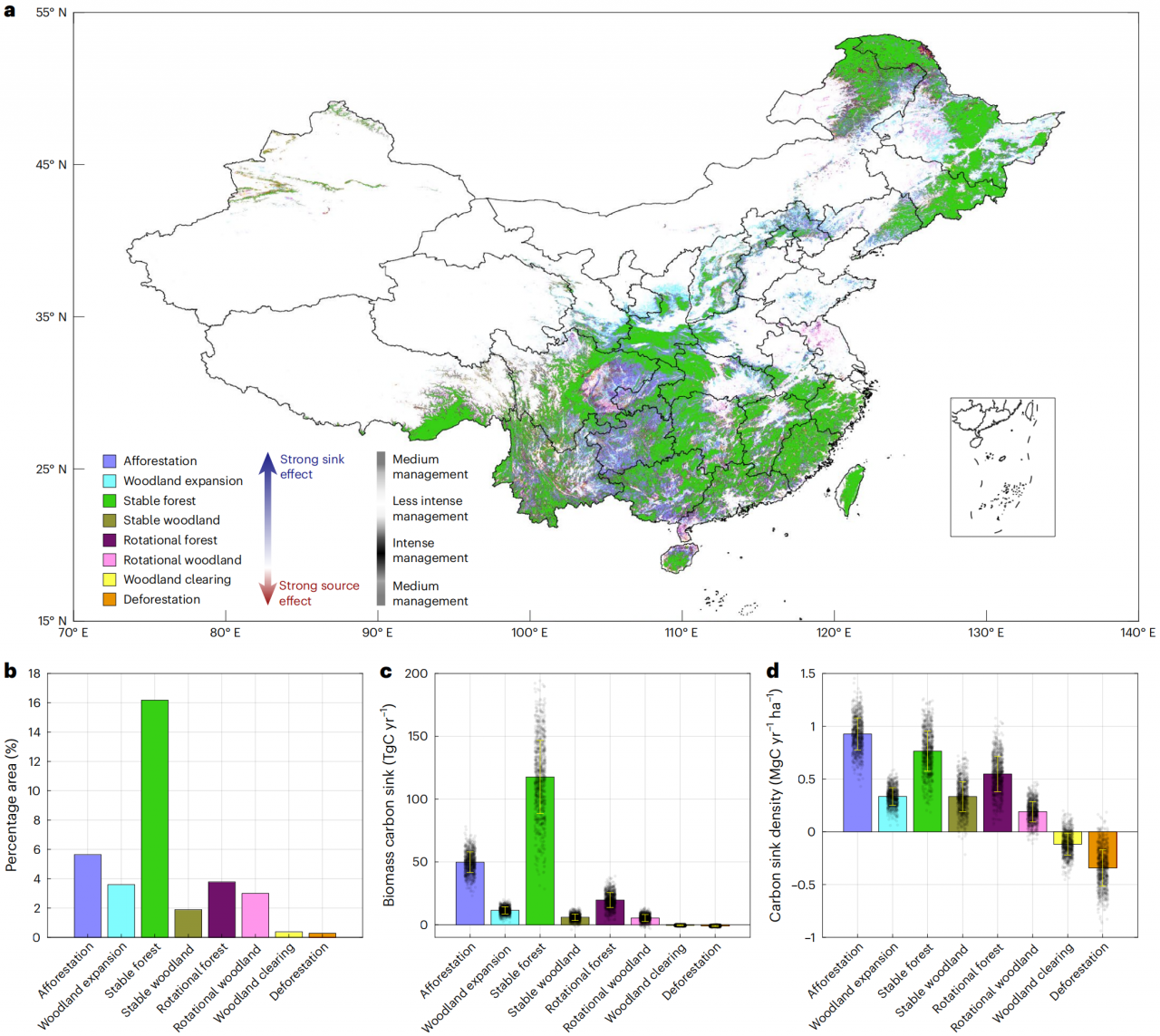

研究結果顯示,根據衛星遙感觀測,2001-2020年間中國森林覆蓋度增加了6.2%(59.2Mha,圖1),主要得益于大規模的植樹造林活動。全國范圍森林生態系統生物量碳匯為2.1億噸碳/年,抵消了我國同期碳排放的約10%。森林碳匯主要分布在西南、華南、東北和黃土高原等區域(圖1)。其中,森林和灌叢面積擴張貢獻了總碳匯的29.4%(0.6億頓碳/年),而穩定森林和灌叢分布區貢獻了意想不到的大量碳匯,占總碳匯的59.2%(1.2億噸碳/年)(圖2)。森林和灌叢面積的擴張受益于生態工程積極的植樹造林,而穩定森林和灌叢分布區則由于天然林保護、封山育林等工程措施使得原本受到干擾的生態系統逐漸恢復,因此形成顯著碳匯。據估算,各種生態保護工程措施一共貢獻了森林碳匯的73.5%,在我國森林生態系統減緩氣候變化中發揮了主導性作用。

圖1 基于衛星遙感觀測的2001-2020年中國森林面積和木本植被生物量碳儲量動態變化結果。(a) 2001–2020森林、灌木和非林地面積變化。(b) 2001–2020森林生物量碳庫變化。(c) 本研究量化的森林碳匯與其他研究間的比較。(d) 森林碳匯的空間分布。(e) 基于衛星遙感的各省森林地上生物量碳匯與基于森林清查的材積變化顯著正相關。

圖2 基于衛星遙感觀測的2001-2020年中國土地利用分類結果及其碳匯貢獻

此外,該研究成果被Nature Geoscience同期以研究簡報(Research Briefing)的形式進行推介,該推介認為“人為管理在中國陸地碳匯中發揮了關鍵性作用”。

近年來,定量遙感團隊聚焦復雜環境定量遙感理論與方法研究,融合物聯網、大數據和人工智能技術,面向森林草原火災監測預警和陸地碳匯估算的國家重大需求,研發首個集“災前高精度火險預警-災時近實時火點監測-災后燃燒烈度精細評估”為一體的森林草原火災監測預警系統,服務四川、云南等全國多個省(市)、區(縣)的森林草原防火。此外,相關研究成果陸續發表,包括團隊何彬彬教授作為合作者在Nature發表論文“Forest fire size amplifies post fire land surface warming”(2024年9月),碩士畢業生駱開葦(導師:何彬彬教授、全興文副教授)在加拿大攻讀博士期間發表Nature封面文章“Drought triggers and sustains overnight fires in North America”(2024年3月)。

論文信息:Liao, Z., Yue, C., He, B. et al. Growing biomass carbon stock in China driven by expansion and conservation of woody areas. Nat. Geosci. (2024). https://doi.org/10.1038/s41561-024-01569-0

原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41561-024-01569-0

研究簡報鏈接:https://www.nature.com/articles/s41561-024-01571-6

① 凡本站注明“稿件來源:中國教育在線”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:中國教育在線”,違者本站將依法追究責任。

② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出于非商業性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯系。

教育在線

教育在線