今天是“國際婦女節”。

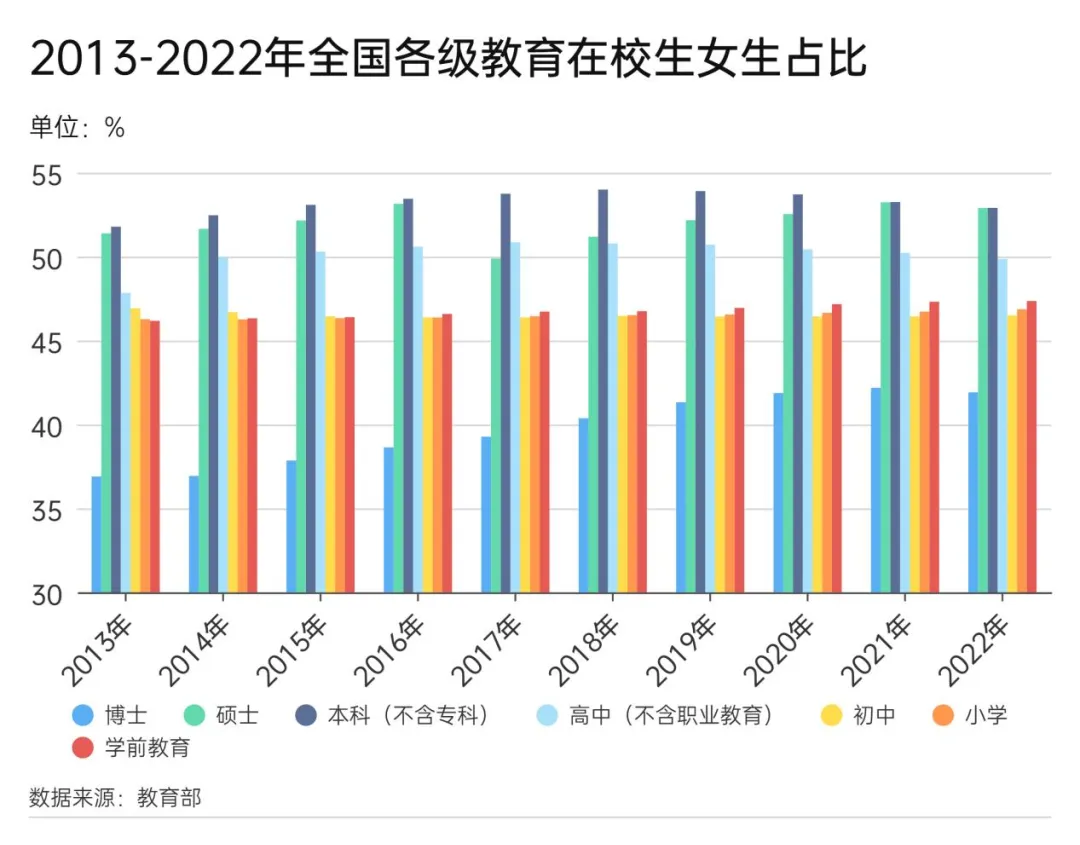

過去十年,中國女性在高等教育領域實現了令人矚目的歷史性突破。當我們翻開2013-2023年的教育數據,一幅女性教育崛起的壯麗畫卷正徐徐展開。這不僅是數據的變化,更是整個社會性別格局的深刻轉型。

女生上大學的機會是男生的1.7倍

2023年,全國本科在校生中女性占比已達52.22%,女生正式成為大學校園的“主力軍”。更驚人的是招生數據——2022年全國本科招生中女生占比高達63%!這意味著什么?簡單來說,如今每100名大學新生中,有63名是女生,僅37名是男生,女生上大學的機會是男生的1.7倍。

十年間,這一比例從2013年的54.92%穩步攀升至2022年的63.00%,增長了8.08個百分點。這不是簡單的數字變化,而是教育機會分配的根本性轉變,標志著女性教育權利的全面提升。

2013-2022年全國本科招生人數中女生占比趨勢

特別值得關注的是西南地區的“女性教育高地”——云南、貴州、廣西等省份本科女性占比驚人地超過60%。云南更是創下全國紀錄,2022年本科招生女生占比高達81.73%!這些數據背后,是無數西部女孩通過教育改變命運的堅韌故事。

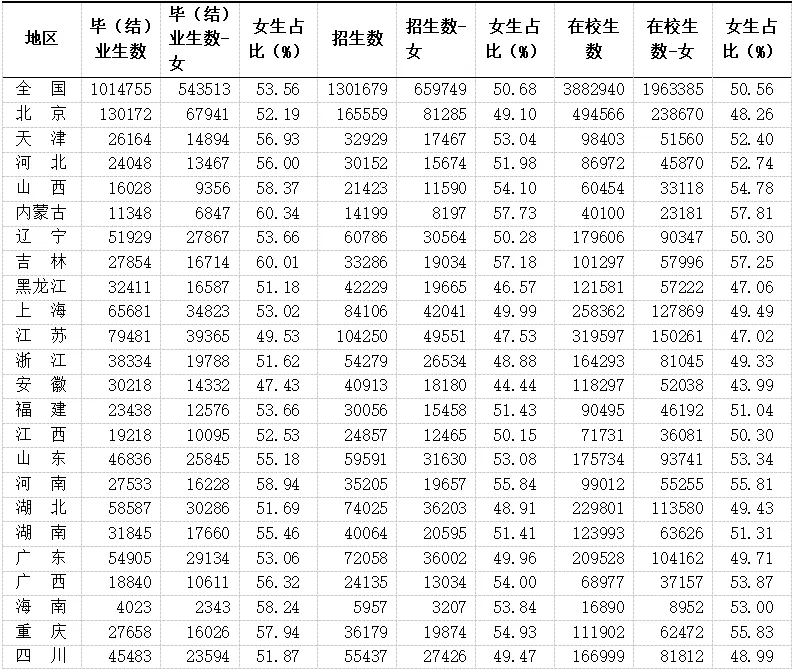

全國研究生在校生中女性占比已達50.56%

高等教育的性別平衡不再停留在本科層面。2023年,全國研究生在校生中女性占比已達50.56%,標志著女性在高層次人才培養中實現了歷史性突破。碩士階段女性占比從2013年的51.38%增至2022年的52.89%,博士階段女性占比十年間從36.90%提升至41.91%,增長了5.01個百分點。

2023年高等學校(機構)研究生中女生占比

這一變化意味著,越來越多的女性正在沖擊學術金字塔的頂端,重新定義學術精英的性別構成。青海、寧夏、貴州等西部省份研究生階段女性占比甚至超過60%,創造了全球罕見的高等教育性別結構奇觀。

西部地區女性通過教育實現階層跨越的動力更強

讓人意外的是,女性高等教育的區域分布呈現出與經濟發展水平反向的特征——西高東低。經濟發達的北京、上海、江蘇等地女性占比反而相對較低,而云南、貴州、廣西等西部地區女性比例明顯較高。

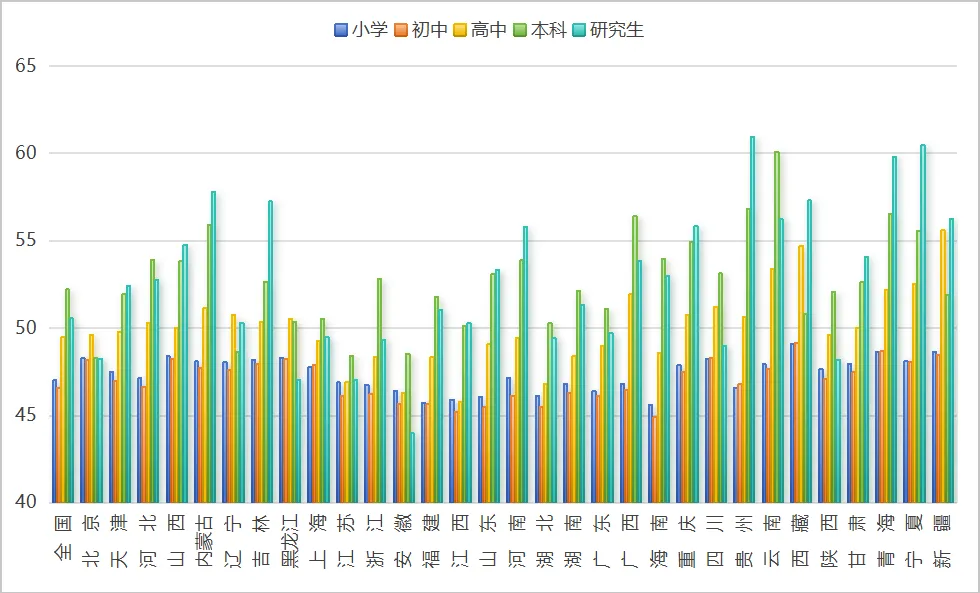

2023年各地區各級教育在校學生中女生占比(%)

這種反差背后有著深刻的社會原因:一方面,西部地區女性通過教育實現階層跨越的動力更強;另一方面,東部發達地區高校理工科比重大,加之頂尖高校集中,客觀上形成了對女性的結構性制約。江蘇研究生階段女性占比僅為47.02%,而貴州高達60.96%,這近14個百分點的差距折射出區域教育生態的深刻差異。

中考和高考成為女生實現逆襲的關鍵節點

從基礎教育到高等教育,性別比例呈現戲劇性的倒置特征:小學階段,100名女生對應116.1名男生,初中階段為115.66名男生,高中階段為98.37名男生,而到了本科階段,100名女生僅對應58.7名男生!

這種從“劣勢”到“優勢”的轉變,展現了女性在教育競爭中的“后發優勢”。中考和高考成為女生實現逆襲的關鍵節點——初中升高中過程中,全國男生淘汰率約17.29%;高中升本科過程中,男生再次被篩選6.87%。這不是偶然,而是女生在學習態度、自律能力和綜合素質上的系統性優勢。

“男理工、女文科”的刻板印象仍未打破

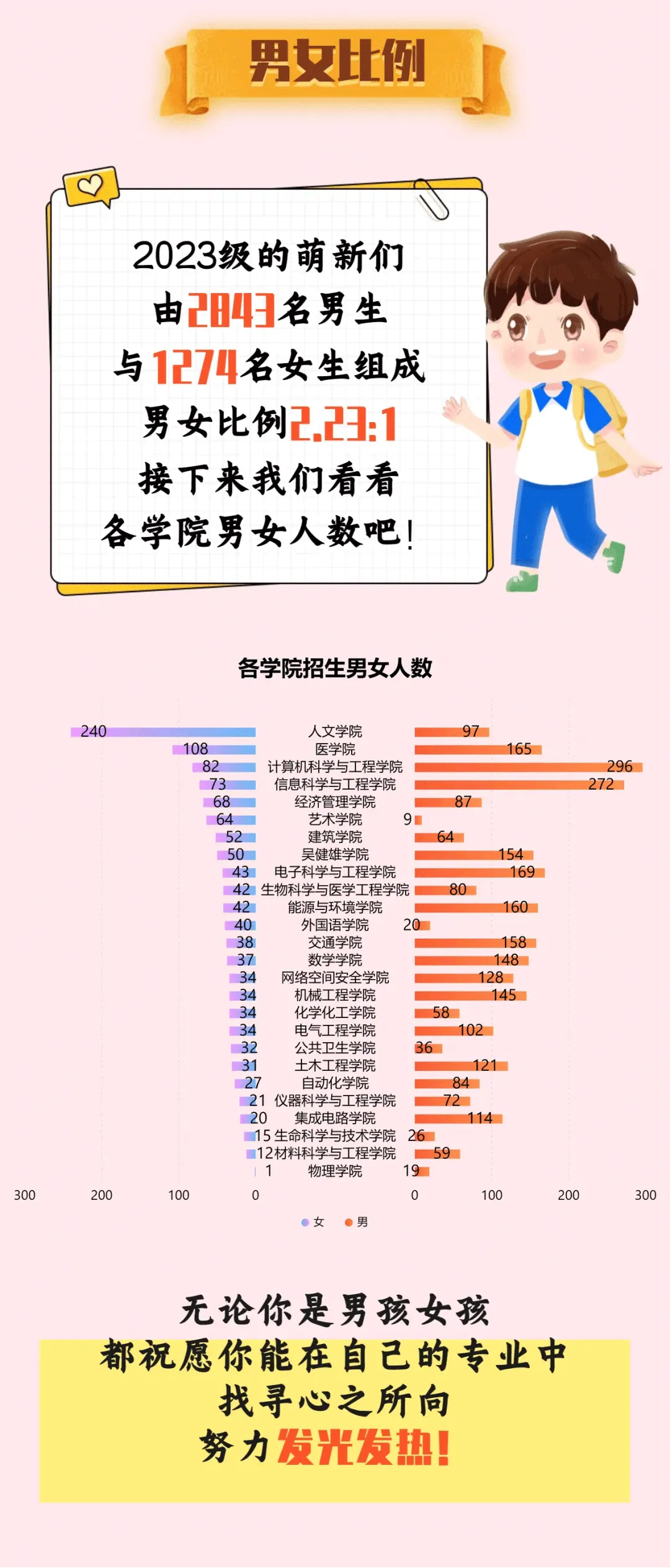

盡管女性在高等教育總量上已占優勢,但專業選擇仍呈現明顯的性別分化。通過對武漢大學和東南大學等高校的分析發現:

理工類學科的“男性堡壘”:物理學科性別失衡最為嚴重,東南大學物理學院男女比高達19:1;計算機與電子信息類專業男性占比普遍超過75%,武漢大學計算機學院男女比為4.88:1。

人文社科的“女性天下”:新聞傳播、外語、文學和藝術類專業女性占比普遍超過70%。武漢大學新聞與傳播學院女生占比超過80%,東南大學藝術學院女男比高達7.11:1。

武漢大學2024級本科新生分學院男女比

東南大學2023年錄取本科新生分院系男女比

這種專業選擇的性別分化,既反映了個人興趣的差異,也折射出社會文化對性別角色的定位。未來的挑戰在于:如何在尊重個體選擇的同時,打破“男理工、女文科”的刻板印象,為不同性別提供更多元的發展可能。

在頂尖高校,女生仍是“少數派”

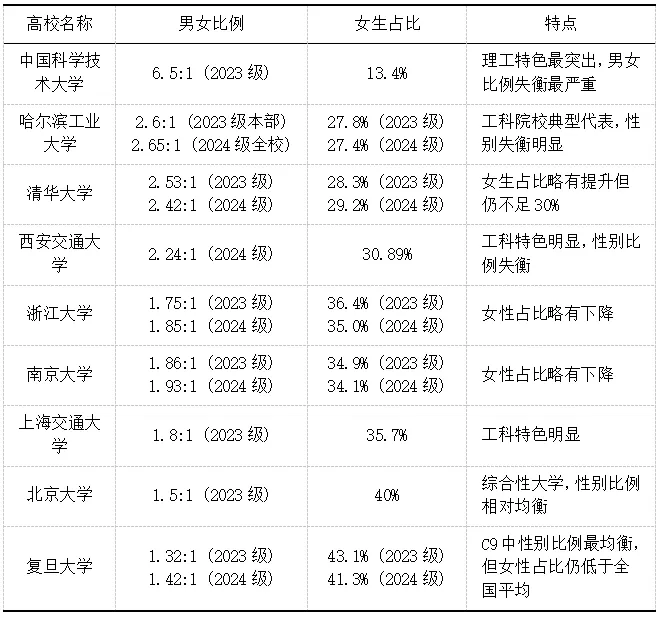

女性教育的整體崛起掩蓋了一個尷尬現實:在頂尖高校,女生仍是“少數派”。2023年C9高校的男女比均值為1.65:1,女性占比僅為37.7%,遠低于全國本科招生63%的女性占比。

這種反差在理工特色鮮明的高校中尤為突出:以2024級本科新生為例,中國科學技術大學男女比高達6.5:1,清華大學為2.42:1,哈爾濱工業大學為2.65:1,南京大學為1.93:1,北京大學為1.5:1。這一“精英教育性別洼地”現象不僅關乎教育公平,更可能影響未來高端人才結構和創新生態。

C9高校本科招生性別比數據

頂尖高校“性別洼地”現象是多重因素共同作用的結果:

學科結構與招生機制的系統性影響:我國高考專業選擇機制中存在結構性不平衡,理科生可報考的專業范圍顯著廣于文科生。同時,男生普遍傾向選擇理科,女生則多偏好文科。這兩個因素相互強化,導致以理工科為主的頂尖高校男生比例遠高于女生。數據顯示,中國科學技術大學微電子學院男女比高達23:1,物理學院12.2:1;哈工大核工程與核技術專業男女比達13.9:1。

特殊招生渠道的性別傾向性:頂尖高校特殊類型招生比例高且存在明顯的性別傾向。清華大學2024級本科生中,特殊招生占比高達48.2%,北京大學更達56.7%。這些特殊渠道(強基計劃、競賽保送、數學領軍計劃等)普遍偏重理工科領域,而這些領域傳統上男性參與者較多。

院校類型與學科特色的決定性作用:不同類型高校的性別結構差異顯著。理工科院校通常以工程、物理、計算機等學科為主,這些學科傳統上更吸引男生;而綜合性大學和師范類院校則性別分布相對均衡,甚至女生占優。

招生政策與評價體系的影響:高考評價體系對數學、物理等學科能力的側重,可能間接影響性別比例。頂尖高校尤其是理工科強校的錄取標準通常更看重這些學科能力,而這些恰恰是受傳統性別觀念影響較深的領域。

中國女性教育為何崛起

女性在高等教育中的崛起并非偶然,而是多重社會因素共同作用的結果:

教育權利的全面保障:過去十年,中國在促進教育公平方面投入巨大,女性受教育機會得到顯著改善。計劃生育政策的調整減輕了“重男輕女”的傳統壓力,城市化進程和經濟發展提高了家庭對女孩教育的投資意愿。

女性學習特質與教育評價的契合:女性在細致、自律、責任心等方面的特質,與現代教育評價體系高度契合。正如中國教育在線總編輯陳志文所言:“女性的性別性格優勢突出,比如更扎實,更自律,懂事早”,這些特質在應試教育中往往能轉化為學業優勢。

教育體系的變革:近年來中高考越來越強調全面性和穩定性,“考的就是扎實仔細”,這種評價導向恰好與女性的學習特點相匹配。同時,文科專業的擴招也為女性提供了更多選擇空間。

社會性別觀念的轉變:傳統的“男主外、女主內”觀念正在松動,越來越多的家庭開始重視女孩的教育投資,將其視為提升社會地位和經濟獨立的重要途徑。特別是在西部地區,教育被視為女性實現階層跨越的關鍵通道。

全球趨勢的影響:女性高等教育占比提升是全球普遍現象。OECD國家數據顯示,25歲以下女性接受高等教育比例平均比男性高出11%。中國的女性教育發展既遵循這一全球趨勢,又展現出獨特的區域特征。

女性高等教育的蓬勃發展正在重塑中國的社會結構和性別關系。然而,真正的性別平等不僅體現在入學機會上,更應反映在專業選擇的多元化、精英教育的平等化以及職場發展的公平化上。

未來,我們期待看到:更多女性沖破理工科的“玻璃墻”,更多頂尖高校實現性別平衡,更多女博士打破學術頂端的“玻璃天花板”,以及教育優勢能夠真正轉化為職業發展和社會地位的平等。

當中國高等教育真正達成“女性不僅進得去,更能上得去、走得遠”的目標時,這將不僅是性別平等的勝利,更將釋放整個社會的創新活力和發展潛能。畢竟,教育從來不是零和游戲,女性的崛起不是對男性的替代,而是對整個社會人力資本的質量提升和結構優化。

本文為中國教育在線原創文章,版權歸中國教育在線所有,轉載請注明轉載自:中國教育在線

作者:陽陽

① 凡本站注明“稿件來源:教育在線”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:教育在線”,違者本站將依法追究責任。

② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出于非商業性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯系。

教育在線

教育在線