近日,中國農業大學生物學院植物抗逆高效全國重點實驗室楊淑華課題組在Cell雜志在線發表了題為A natural variant of COOL1 gene enhances cold tolerance for high latitude adaptation in maize的研究論文。該研究首次揭示了玉米適應高緯度低溫環境的分子機制,發現玉米COOL1基因的自然變異通過增強低溫耐受性,促進其適應高緯度環境。這一發現彌補了關于玉米適應高緯度低溫環境的知識空白,并為高緯度地區玉米的種植提供了新的分子育種策略。

玉米作為全球主要糧食作物,對溫度變化的敏感性非常高。提高玉米對溫度的適應性,尤其是在低溫環境下的耐受能力,變得愈加重要。低溫不僅影響玉米的生長和產量,還決定了其在全球不同地區的種植分布。因此,深入研究和利用玉米耐冷基因資源,對于培育適應低溫環境的玉米品種具有重要的實際意義。

玉米起源于墨西哥西南部,并由其野生種大芻草馴化而來。盡管玉米的原產地為熱帶地區,但自哥倫布發現美洲之前,它便已經傳播至溫帶地區,并且現如今廣泛種植于南緯40°至北緯58°之間的廣闊區域。玉米的適應性不僅依賴于開花時間的調控,還需要具備應對高緯度和高海拔地區低溫環境的能力。雖然近年來關于玉米開花適應性的研究取得了顯著進展,但其在高緯度低溫環境下的適應機制仍知之甚少。

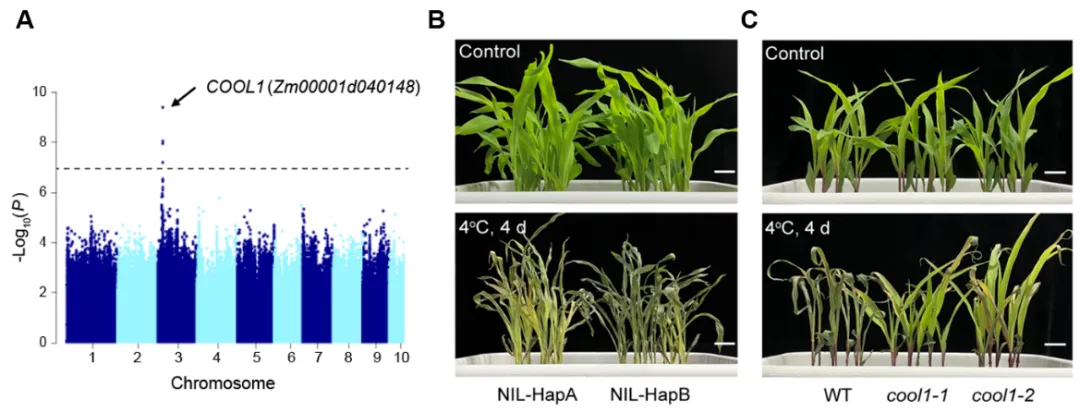

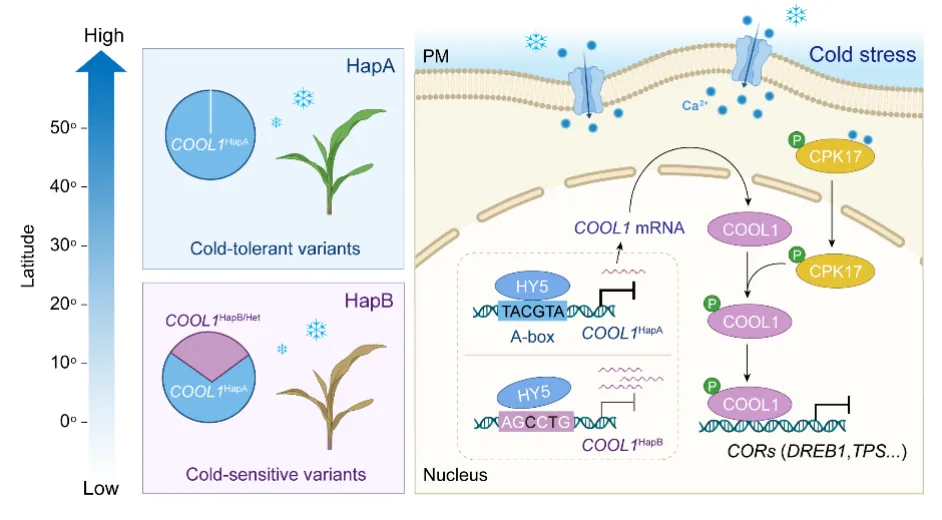

為鑒定調控玉米耐冷性的關鍵基因,楊淑華課題組利用205份玉米自交系群體進行了全基因組關聯分析,成功在玉米第3號染色體上發現了一個調控玉米耐冷性的關鍵轉錄因子,命名為COLD-RESPONSIVE OPERATION LOCUS 1 (COOL1)。重測序和候選基因關聯分析表明,COOL1啟動子區域的9個SNP與玉米自交系耐冷性顯著關聯。根據這些變異位點,將自交系分為HapA和HapB兩種單倍型,其中COOL1HapA的基因表達水平較低,并且其表現出更強的耐冷性;過表達COOL1基因會導致玉米耐冷性降低,而敲除COOL1則能夠顯著增強玉米苗期的耐冷性(圖1)。多組學分析顯示,COOL1通過直接抑制低溫關鍵轉錄因子DREB1/CBF和海藻糖合成關鍵基因TPS的表達,負調控玉米的耐冷性。

圖1 COOL1基因負調控玉米耐冷性

進一步研究發現,COOL1啟動子區的4個顯著自然變異位點位于A-box基序,這一基序受光信號關鍵轉錄因子HY5的調控。在低溫環境下,HY5表達水平顯著上升,通過抑制COOL1基因的表達,正向調控玉米的耐冷性。COOL1啟動子的自然變異影響了HY5對其啟動子區的結合能力,從而導致了COOL1HapA和COOL1HapB耐冷性差異。進一步研究還表明,COOL1的蛋白穩定性受到鈣依賴蛋白激酶CPK17的調控。低溫激活CPK17激酶活性,促使其從細胞質進入細胞核,磷酸化COOL1,從而增強COOL1蛋白穩定性,負向調控玉米的耐冷性。

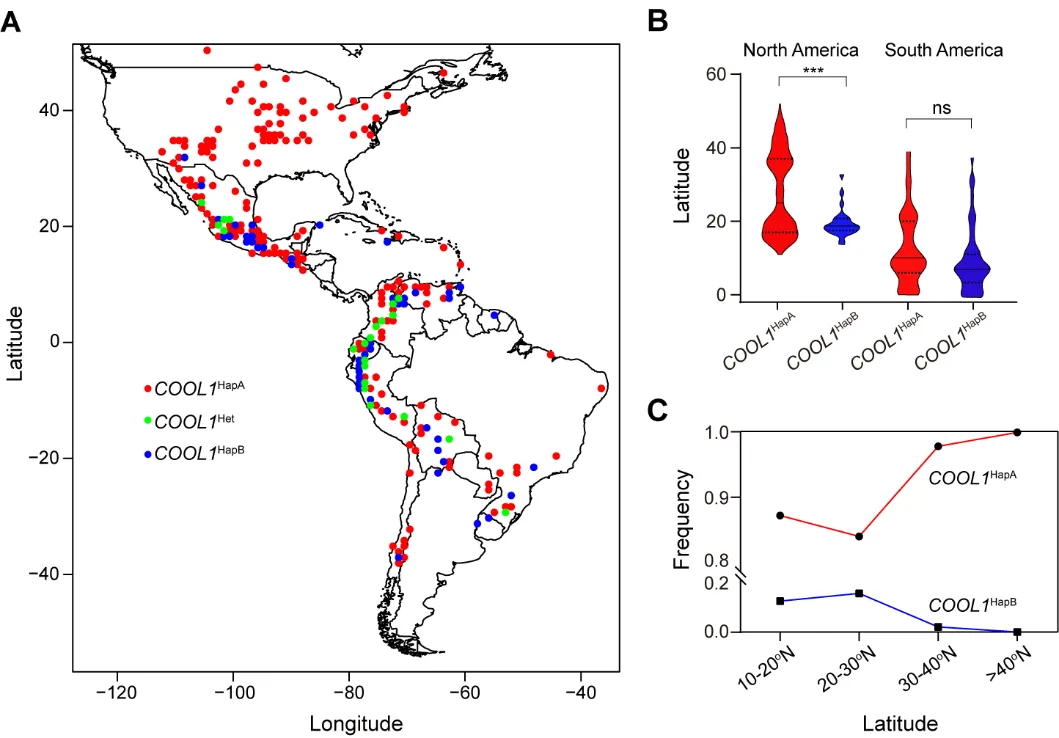

圖2 COOL1耐冷優異等位基因促進玉米對高緯度地區的適應性

為了探究COOL1基因的進化起源,研究團隊對59種不同大芻草中COOL1啟動子區域進行了測序。結果顯示,超過一半的大芻草攜帶耐冷等位基因COOL1HapA,表明這一等位變異在野生種群體中就已存在。進一步對1,008份前哥倫布時期遍布美洲大陸的玉米地方品種進行基因分型,發現COOL1HapA耐冷等位基因主要分布于北部高緯度寒冷地區,并在北美地區固定,而COOL1HapB冷敏感等位基因則更常見于低緯度溫暖地區。這表明,COOL1的耐冷等位基因在促進玉米適應高緯度低溫氣候過程中起到了重要作用(圖2)。研究還指出,我國一些主栽玉米品種(如先玉335、鄭單958等)的部分親本攜帶COOL1冷敏感等位基因。值得一提的是,在正常環境條件下,COOL1功能缺失突變體的產量相關性狀并未表現出顯著變化。因此,COOL1耐冷等位基因在提升玉米耐冷性、拓展其高緯度種植范圍方面具有顯著的應用潛力。

這項研究為玉米在高緯度寒冷地區的適應性改良提供了新的分子育種策略,對全球玉米生產及氣候變化應對具有重要的意義。

圖3 COOL1調控玉米耐冷性及高緯度適應性的工作模型

生物學院植物抗逆高效全國重點實驗室楊淑華教授是該論文通訊作者,博士后曾榕和施怡婷教授為第一作者。田豐教授對該研究工作提供大力指導和幫助,提出寶貴意見和材料支持,楊小紅教授、鞏志忠教授以及中國科學院遺傳與發育生物學研究所左建儒研究員為該研究提供了重要材料及建設性意見。張曉燕副教授、郭麗博士、李卓洋博士、傅迪毅博士、博士生李岷澤以及作物功能基因組學與分子育種研究中心莊軍紅參與研究工作。中國農業大學作物功能基因組學與分子育種研究中心為該研究提供遺傳轉化服務和重要轉基因材料,為項目的順利推進奠定了堅實基礎。該研究得到國家重點研發計劃項目、國家自然科學基金等項目的資助。

① 凡本站注明“稿件來源:中國教育在線”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:中國教育在線”,違者本站將依法追究責任。

② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出于非商業性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯系。

中國教育在線

中國教育在線